在上海,有一家社会服务机构以慈善商店为基础模式,深深扎根社区,不仅活化了社区资源,还长期、持续地改良了所在社区的“土壤”。它的名字叫作“善淘”。

创业至今,善淘做对了什么?它的运营经验可以给以社区营造与业态创新为志业的同道,带来哪些启示?

日前,受中国社区发展协会的邀请,善淘主理人余诗瑶以一场线上分享课的方式,将她对上述问题的思考娓娓道来。

这几家商店不一般

十多年前,市民林小姐在欧洲旅行时,第一次看到了一种特殊的商店。

这些商店的招牌和门面非常亮眼——在视觉设计上挑选了明亮、温暖的色系,在店铺的入口处布置了由海报、照片、手工艺制品组合而成的微型景观。乍一看,它就比一般的商店更具社区感、人情味和艺术气息。

步入商店,令林小姐诧异的是,店里的货品被摆得满满当当。以售卖衣物的区域为例,这家店在同等面积下展示的货品是一般商家的10倍以上,且大部分以开放而非封闭的状态展示在顾客面前,欢迎大家上前触摸、细看。很多货品看上去还挺时髦,虽不是全新,但完全不影响穿着。后来,进一步了解,她才得知这一类商店竟然还有个“学名”,叫作“慈善商店”。

慈善商店起源于百年之前,已成为欧美发达国家社区的标配。在英国,Salvation Army、Oxfam旗下的慈善商店家喻户晓,前者仅在澳大利亚就有超过400家门店。Goodwill在美国拥有超过130年的历史,每年服务人次逾2500万。无论是Salvation Army、Oxfam还是Goodwill,在维持正常运营之余,都会将收入用于定向的支持性用途,如支持低收入群体就业、接受职业技能训练等。

回国后积累的这一系列知识,让最近在上海静安区撞见多家善淘BUY42慈善商店的林小姐倍感振奋——传说中的“慈善商店”,在自己的家门口也有啦!

事实上,在社会服务领域,善淘已经是一位“老兵”——从最初只有电商平台,到2017年6月开出第一家线下门店、走向O2O模式;从2020年底发展出16家线下门店,到2022年,走出上海,登陆成都……今年,走过15个年头的善淘已经在上海、成都、深圳、杭州、北京、重庆六大城市,深耕着22家深入社区的慈善商店。

经历了多个版本的迭代,善淘的品牌形象和业务模式渐趋稳定。它没有照搬欧美国家的成功经验,而是基于我国国情,尤其是城市生活实际,走出了一条属于自己的发展道路。

当前,在我国不少大城市,社区商业空间正面临转型,有相当部分社区存在处于低活力状态的公共空间。经济发展带来了生活水平的提高,也带来了生产、生活闲置物资的产生。据悉,在我国,被丢弃的衣服以万吨计,而其回收率不到10%。与此同时,我国有大量行动力有限但并未完全失去劳动能力的人士、未能顺利就业的人士需要有尊严的工作机会和接纳,他们作为未被给予充分机会发光发热的人力资源亟须释放能量……面对这些不应忽视的社会痛点,善淘找到了自己的事业发展方向和根据地。

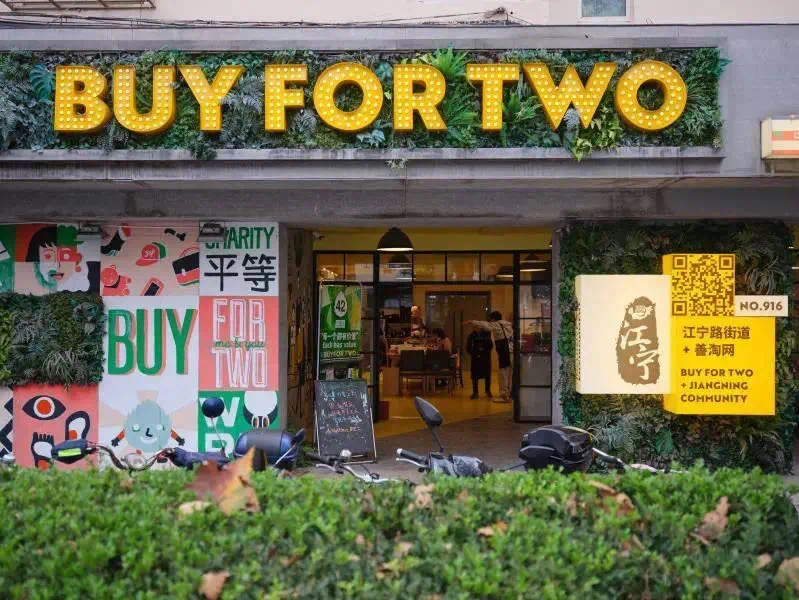

善淘BUY42线下公益体验店(江宁路街道)外景。

善淘BUY42线下公益体验店(江宁路街道)外景。

改良社区这片“土壤”

如今,善淘最核心的业务模式是通过搭建可持续的、扎根社区的慈善商店,激活包括商品、空间、人力在内的各种闲置资源。

在商品收捐环节,善淘收捐的物资不仅包括来自市民、周边居民的个人生活闲置物资,还可以包括企业在生产经营过程中产生的各种闲置库存、样品、展品等。

在人力资源管理环节,善淘聘用有障人群和遭遇过重大挫折的特殊人士作为店铺经营骨干,提供有尊严的工作岗位。

在空间运营环节,善淘将社区提供的闲置空间改造为有温度的慈善商店,将其打造为人人可参与公益的枢纽平台,营造全纳融合的社区空间。

善淘的核心业务模式是通过搭建可持续的、扎根社区的慈善商店,激活包括商品、空间、人力在内的各种闲置资源。

善淘的核心业务模式是通过搭建可持续的、扎根社区的慈善商店,激活包括商品、空间、人力在内的各种闲置资源。

在过去的6年间,已经有超过400家企业或组织成为善淘BUY42慈善商店的公益捐赠合作伙伴;善淘用义卖收入培育起有障人士占比超过50%的核心运营团队;每一家善淘门店都始终坚持做到1:1的障健融合比,只要有一位健全伙伴工作,就要同时有一位有障伙伴上岗。

在上述核心理念的实践与感召下,合作伙伴企业不仅带来了物资,也带来了源源不断的志愿者。相关企业的员工以有组织的方式来到店里,贡献出自己的时间和智慧。伴随着越来越旺的人气,几乎每一家善淘门店都成为了所在社区的影响力中心。

更难能可贵的是,善淘的影响力是全龄友好的。青少年儿童可以是善淘的顾客,也可以是善淘“大问题小公民”“解忧再生公益计划”活动的参与者。年轻人可以通过“一日店长”等志愿服务计划,深度参与善淘的日常运营和维护。城市家庭和企业团体可以经常来参加倡导可持续生活方式的“麦光循环市集”。老年人群体则可以通过申请成为“银发公益官”,在发挥余热中为他者赋能。

成为“银发公益官”后,来自静安区共和新路街道,和火车、铁路打了40多年交道的谢老伯专程“开课”,为社区里的孩子们讲我国高铁发展的故事,讲高铁自主创新技术里的高科技含量。黄浦区非物质文化遗产项目“拼布艺术”传承人丁阿姨手把手地教来自各个年龄段的针线“小白”们穿针引线……每次来上课,“学生”们不忘带上可以向慈善商店捐赠的物资。大家因为那份共同的公益心相聚,聚着聚着就聚出了深厚的情谊。

善淘慈善商店的“守护者”们。他们可以是同事伙伴、志愿者、捐赠者,也可以是购物者、设计师、社区营造生态伙伴。

善淘慈善商店的“守护者”们。他们可以是同事伙伴、志愿者、捐赠者,也可以是购物者、设计师、社区营造生态伙伴。

改变世界的力量

被问及和其他比较常见的慈善超市、循环商店、二手商店相比,善淘慈善商店最大的不同是什么?余诗瑶用充满诗意的话回答,“我们相信自己可以改变世界”。

可能正是源于这份相信,让善淘在店铺选址上有很多讲究。可能正是源于这份相信,让善淘形成了独特的盈利模式。

随着对自身核心价值的认知愈发清晰,善淘心目中的理想店铺选址需要满足三个必要条件:周边社区的多元性、大量的陈列面积、充足的活动空间。

每一次新店选址,善淘团队都会测算人流,工作日的人流和休息日的人流都会被考虑在内。除了关注人流,善淘团队还会关注店铺周边的公共交通是否便利、周边的“社区邻居”运营得如何、附近的公共设施多不多。“有人流意味着货品更容易被看到、公众的捐赠也更方便抵达店铺。从这个角度而言,我们跟商业机构选址的标准是一样的。”余诗瑶说。但与商业选址逻辑略有不同的是,善淘更在意商店周围的社区构成,“它的社群构成越多元越好,社群构成越多元,能够受益于我们提供的服务的人群就越多元”。

经过精心设计和打理的货品陈列,只为吸引更多充满善意的目光。

经过精心设计和打理的货品陈列,只为吸引更多充满善意的目光。

到今年,余诗瑶已经作为全职的公益人工作了14年。据她和团队伙伴分析,要在当下我国大城市的社区土壤中做好一家慈善商店,需要具备以下几个方面的要素——

首先,这个机构要有非常清晰的使命和愿景。它需要很清楚自己要解决的社会问题是什么。“它需要为这个问题的解决努力,而不是为政府购买服务和审计而努力。”

其次,这个机构需要具备专业的运营能力。“在中国做社区服务、公益事业,信任是最宝贵的资产。为了赢得信任和尊重,做事的透明度要高。透明度的基础是办事要专业、管理要严谨。”

再次,这个机构一定要有韧性,要本着长期投入、慢慢改进的立场,向理想状态不断努力。“过于看重短期成效,很可能做到一半就放弃了。”

最后,也是至关重要的一点,就是这个机构需要保持长期的创新能力,不断地自我迭代。

善淘为“月捐人计划”特制了“月捐袋子”,倡导“给予也是一种快乐”。

善淘为“月捐人计划”特制了“月捐袋子”,倡导“给予也是一种快乐”。

涓涓细流汇成江海。如今,“一日店长”“一日代言人”“月捐人计划”“麦光循环市集”成为善淘最受欢迎的项目。这些项目吸引了一群不盲目追逐潮流、不过分追求财富、却在一次次公益参与中收获满满的“精神富足”的“新新人类”。

我们完全有理由相信,假以时日,伴随着日复一日的坚持,他们会成为这个社会中一道别样的、流动的、温暖的风景,带领更多人共赴美好。

本文首发于《解放日报》。

本文首发于《解放日报》。

华林优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。